14:30 / 31 октября 2025

7 апреля отечественному сегменту интернета – Рунету – исполняется 31 год. За три десятилетия он прошел путь от научного эксперимента до массового культурного и общественного феномена. Редакция IT Speaker собрала ключевые события, участников и отдельные вещи: от первых сайтов до легендарной стены «Вконтакте», которую очень просили вернуть. Но все-таки снесли.

Все начиналось с науки

Рунет отмечает день рождения 7 апреля 1994 года. Однако это не точная дата, ведь ее выбирали в виду того, что в этот день был зарегистрирован национальный домен .ru, после чего он и стал так называемым «российским сегментом интернета».

Но если быть более дотошными, в реальности прародитель Рунета появился еще в СССР. В 1978 году в Ленинграде была запущена «Академсеть», а в 1990 году на базе Курчатовского института заработала сеть «Релком», обеспечивающая связь между научными учреждениями.

Пионерами же Рунета и его условными родителями (если учитывать ленинградские эксперименты, то приемными) стали Дмитрий Завалишин и Валерий Бардин. Они разработали первое отечественное программное обеспечение для «Релкома». Летом 1990 года сеть объединила научные институты Москвы, Ленинграда и Новосибирска, а также наладила первый международный сеанс связи с Хельсинским университетом (Финляндия).

Первые 10 лет: время свободы экспериментов и творчества

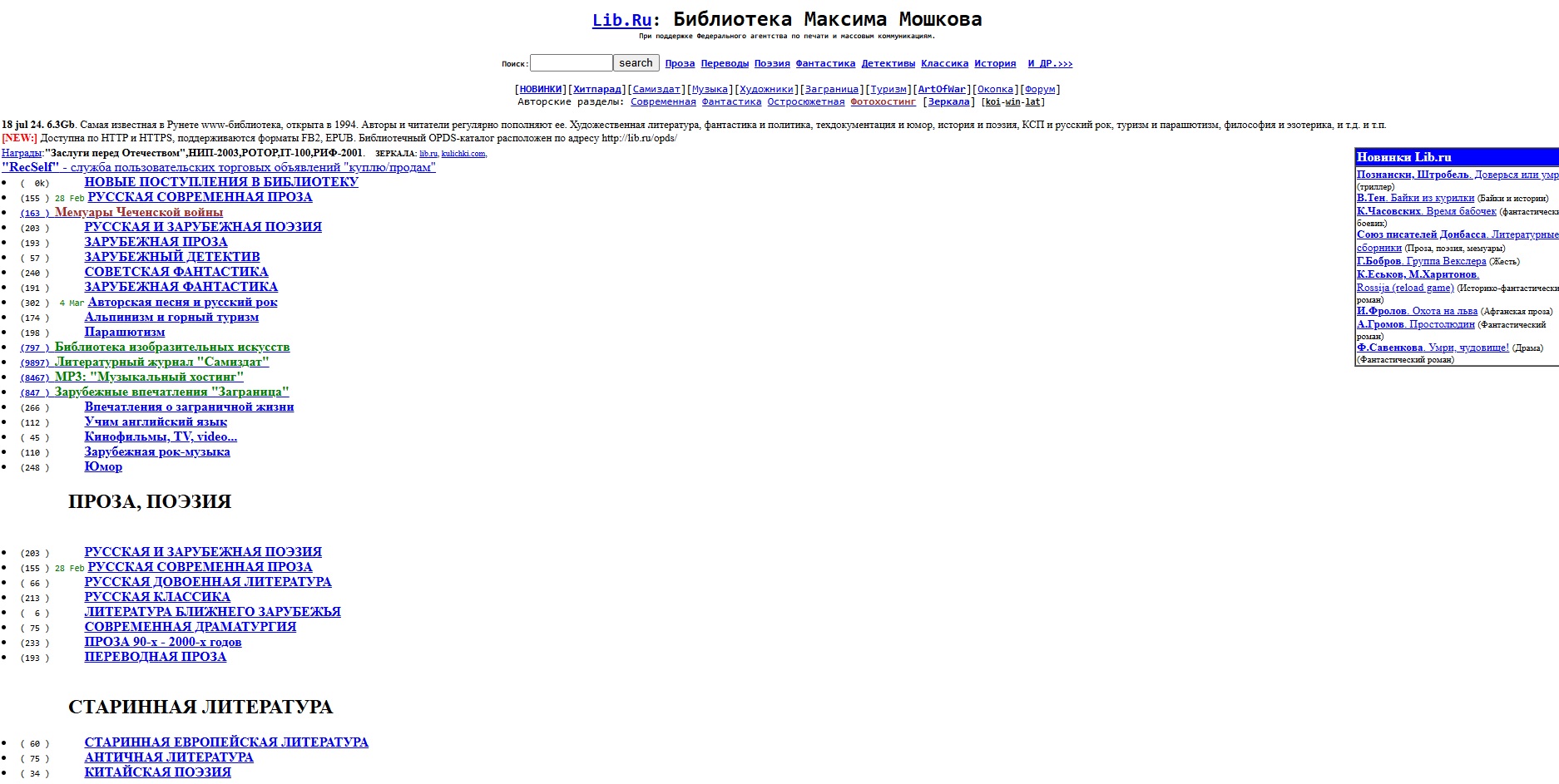

Первое десятилетие существования Рунета было временем экспериментов и инноваций. В 1994 году появилась первая электронная библиотека Максима Мошкова, она же – первый российский сайт. К слову, работает библиотека до сих пор, и выступает горизонтальным проектом, в котором участвовали и участвуют обычные пользователи. Так, библиотека пополняет книжные запасы усилиями юзеров, присылающих в библиотеку оцифрованные ими тексты. Такой способ комплектования обеспечивает «Библиотеке Мошкова» исключительно широкую и в ряде случаев весьма оперативную пополняемость, хотя и сказывается в некоторых случаях негативно: как минимум, порой нарушает авторские права.

Первоначальный корпус текстов библиотеки был набран на ЕС ЭВМ – советских компьютерах-аналогах серий System/360 и System/370 фирмы IBM, выпускавшихся в США еще с 1964 года. Интересно, что изначальный набор книг состоял из самиздата советских времен, после он был дополнен наиболее свежими текстами, скачанными из BBS и Fido (бесплатные и абсолютно анонимные сети). Отметим, что библиотека Максима Мошкова удостоена нескольких премий Рунета, в том числе Национальной интернет-премии (2003).

В 1996 году создан первый развлекательный портал www.anekdot.ru. Да, можно сказать, что ранний Рунет начинался с книг и анекдотов. Добавим, что некоторые называют anekdot.ru первым отечественным сайтом, однако библиотека все же появилась раньше. А где книги, там и пресса. В 1999 году появляются сразу два первых интернет-СМИ, то есть не имеющих печатных аналогов, – «Газета.ру» и «Лента.ру». И связаны они не только годом рождения.

Интересно, что программный механизм издания «Газета.ру» создал тот самый Максим Мошков на базе кода своего проекта Lib.ru, она же библиотека имени основателя. Через полгода, в сентябре, бренд «Газета.ру» был передан нефтяной компании ЮКОС, которая сделала на его базе другое издание. Исходная редакция «Газеты» была поделена на «Ленту.ру», второго пионера интернет-медиа, – здесь публиковались новости, и «Вести.ру» – здесь печатали аналитику.

В это же время, в середине-конце 90-х, появились первые отечественные поисковые системы – Rambler и «Яндекс». К 1999 году «Яндекс» уже входил в семерку самых популярных сайтов Рунета. Эти поисковые системы играли ключевую роль в облегчении навигации в быстро растущем объеме информации. Также в начале 2000-х годов были запущены первые почтовые сервисы, ставшие впоследствии одними из самых востребованных в России: Mail.ru и «Почта Rambler».

Важно, что это активное развитие происходило на фоне кризиса 1998 года. В условиях экономической нестабильности люди начали использовать сеть для получения актуальной информации, которая должна была отличаться от того, что вещают газеты и телевидение. Таким образом, к концу 1990-х годов интернет перестал быть инструментом исключительно для ученых и программистов – он стал доступен широкой аудитории.

Первые отечественные соцсети, и причем тут стена

Последнее время мы слышим о Павле Дурове в контексте его мессенджера Telegram и скандалах, связанных с публикацией запрещенного контента. Возможно, поколение зумеров и младше даже не знают, что Дурову мы обязаны первой российской соцсетью – «ВКонтакте».

Все началось с концепции. Предполагается, что в 2005 году Павел вместе со своим братом Николаем пришли к выводу, что Рунету нужен сайт для переписок, который бы работал еще и по всему миру. Легенда гласит, что в 2005 году к Дурову в Санкт-Петербург приехал заграничный друг. Тогда программист понял, что общаться с ним вне личной встречи сложно – нужен сайт, где это можно делать в простом чате.

Здесь важно указать контекст времени: в начале «нулевых» люди практически не переписывались так, как сейчас, и общение обычно шло либо на тематических форумах, либо через электронную почту. Все это, к слову, абсолютно анонимно – практически невозможно было узнать, кого ты встретил на сайте. Пример такого анонимного общения – любимая миллениалами «аська», или ICQ (от англ. I seek you «я ищу тебя» – прим. IT Speaker). Это была бесплатная система мгновенного обмена сообщениями для компьютера и телефонов. Иными словами, первый мессенджер, но, как мы и указали ранее, – абсолютно анонимный. Создана «аська» в 1996 году израильскими разработчиками, и в будущем ее приобрел VK. Однако эпоха ушла в 2024 году – «аська» прекратила существование.

Вернемся к «ВКонтакте». Не секрет, что первоначально соцсеть братьев Дуровых была очень похож на своего зарубежного предшественника, созданный в 2004 году Facebook Марка Цукерберга, но это никак не отменяет революционности, ведь первая отечественная соцсеть, которая начала полноценную работу в 2006 году, привлекла в интернет еще больше россиян.

Здесь может возникнуть резонный вопрос – чем соцсеть «ВКонтакте» так привлекательна? Вероятно, своим понятным интерфейсом, а также универсальностью. Здесь можно было выложить фотографии, послушать музыку, а на «стене» опубликовать свое мнение, впечатления или творчество. Ну и упомянутая выше возможность личной переписки, в рамках которой ваш собеседник получал сообщение мгновенно – и так же оперативно мог ответить.

«ВКонтакте» получило признание и через мемы, одним из самых знаменитых стал «Дуров, верни стену!». До середины октября 2010 года на личной странице каждого пользователя имелся раздел под названием «стена», где друзья пользователя могли оставлять текстовые сообщения, размещать картинки, музыку и граффити – рисунки собственного авторства. При этом не было возможности нормального ответа на оставленные сообщения, поскольку собственные комментарии размещались выше, в формате эдакой единой ленты. Тем не менее «стена» все равно была популярной, а главное, привычной для всех «старожилов» соцсети.

Павел Дуров решил модернизировать «стену» и преобразовать ее в раздел микроблогов. Опрос показал, что 70% людей выступают за сохранение старого формата, однако Дуров принял решение все-таки изменить функциональность, не желая «останавливать прогресс». Когда пользователи обновили свои приложения и не увидели привычного интерфейса, тогда-то и появился мем «Дуров, верни стену».

Отметим, что по итогам массовых протестов и критики временно была добавлена опция отказаться от нововведений, однако только лишь на год, и уже в 2011 старую «стену» снесли навсегда.

ЖЖ в России: «смешались в кучу политики и интеллектуалы»

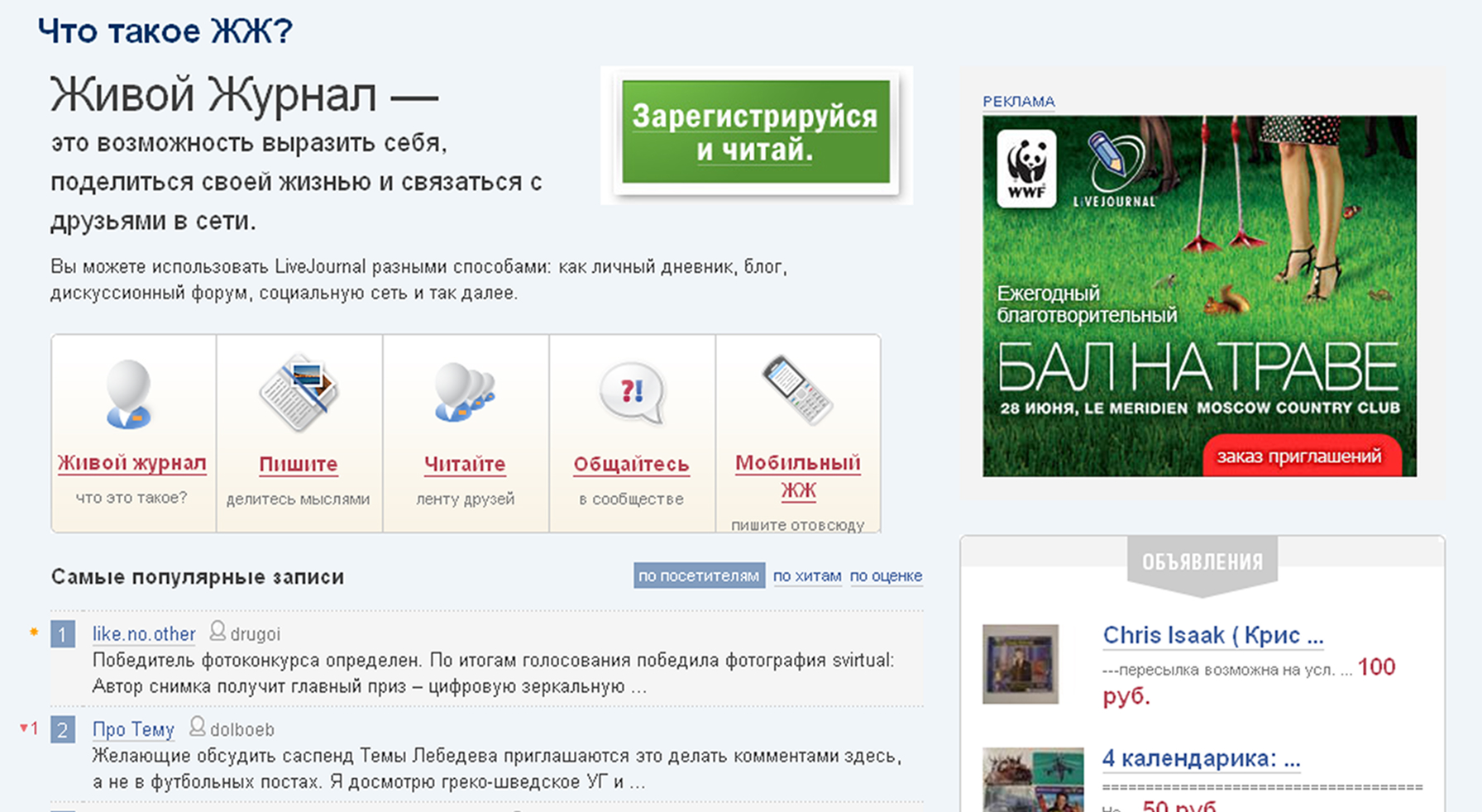

Говоря об истории Рунета, невозможно обойти стороной «Живой Журнал». И это несмотря на то, что ЖЖ – не отечественный сайт. Его оригинальное название LiveJournal, с дословным переводом которого он и вошел в историю российского интернета. LiveJournal создал Брэд Фитцпатрик в 1999 году как блог-платформу для ведения онлайн-дневников. ЖЖ отличался тем, что здесь можно было публиковать огромные тексты на любую тему. Не было ограничения по числу знаков, а потому пользователи изощрялись сообразно своим талантам и желаниям: выходили крупные расследования, личные откровенные истории, легкие эссе-рассуждения и многое другое.

Более того, ЖЖ получил популярность за счет того, что можно было «френдить», то есть добавлять в друзья, понравившихся блогеров, чтобы всегда иметь возможность прочитать их мнение о том или ином событии. Полагаем, именно ввиду своего формата ЖЖ стал так популярен среди публицистов и активистов. Свои «живые журналы» заводили даже политические партии и отдельные лица. В итоге именно здесь можно было увидеть горячие дискуссии между лидерами мнений по ключевым общественно-политическим вопросам, которые тревожили пользователей. Этот формат помогал им видеть «живое» общение, похожее на обычное межчеловеческое – оно резко контрастировало с картинкой в СМИ, которая казалась «искусственной» и менее свободной.

Лучше всего ценность ЖЖ иллюстрирует цитата из публикации РБК Daily того времени (2007 год):

«Всемирно известный блог-портал „Живой журнал“ в России вообще стал настоящим феноменом. Из серии личных дневников он превратился в целую социальную и интеллектуальную среду, которая затрагивает очень обширные сферы интересов людей. Кроме того, на данный момент это еще и одно из самых быстрых и читаемых средств массовой информации. По нашим данным, ежемесячно ЖЖ читают около 9 млн человек при полутора миллионах зарегистрированных пользователей».

Государство и деньги ушли в интернет

Современный Рунет можно охарактеризовать как всеобъемлющий – сегодня он проник во все сферы жизни. Однако это было бы невозможно без развития доступа к сети по всей стране. Так, активное развитие сетей четвертого поколения (4G LTE) началось в 2010-2012 годах. К 2014 году Россия занимала 13-е место в мире по скорости LTE, при этом к 2015 году проникновение сотовой связи в России составляло 173.6%. Да, эти цифры выглядят немного странно, но всего лишь означают, что на одного человека могло приходиться сразу несколько сим-карт.

К началу 2024 года в России насчитывалось уже 219,8 миллиона активных мобильных подключений, что эквивалентно 152.5% населения. А где спрос, там и предложение: люди ушли в сеть, и за ними – бизнес, финансы и государственные структуры. Важной вехой развития Рунета стало 15 декабря 2009 года – день появления портала «Госуслуги». Он помог аккумулировать и упростить получение государственных и муниципальных услуг, и на сегодняшний день ряд документов можно получить полностью через онлайн.

На «нулевые» и «десятые» пришлось и развитие онлайн-банкинга. В этом ключе примечателен пример «Тинькофф-банка» (теперь «Т-банк»). Создан он в 2006 году, до 2015 года – «Тинькофф кредитные системы», до 5 июня 2024 года – «Тинькофф Банк». Банк практически полностью существует в онлайне – физически есть только банкоматы, через которые можно снять наличные, все другие операции доступны через сайт или приложение.

Сегодня Рунет стал более зарегулированным – исчезает анонимность, ужесточаются требования к кибербезопасности, эксперты даже не исключают появления полноценных цифровых паспортов, к которым будут привязаны все используемые юзером сервисы.

К примеру, теперь за предоставление своих аккаунтов в аренду в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) предусмотрена уголовная ответственность и до десяти лет лишения свободы.

Более того, когда-то известные и многими любимые соцсети становятся запрещенными. Недавно Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому на площадках Instagram* и Facebook* запрещено распространение рекламы.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России

* Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремисткой и запрещена на территории России

Поделиться новостью

14:30 / 31 октября 2025

14:00 / 31 октября 2025

13:30 / 31 октября 2025

13:00 / 31 октября 2025

«Авито» разрабатывает ИИ-ассистента

«Авито» разрабатывает ИИ-ассистента

13:30 / 31 октября 2025

«Сбер»: технологии из РФ уже могут находить дипфейки автоматически

«Сбер»: технологии из РФ уже могут находить дипфейки автоматически

13:00 / 31 октября 2025

Telegram и WhatsApp перестали принимать новых пользователей в РФ

Telegram и WhatsApp перестали принимать новых пользователей в РФ

12:30 / 31 октября 2025

Глава Роскомнадзора: Институт согласий на обработку данных устарел

Глава Роскомнадзора: Институт согласий на обработку данных устарел

12:25 / 31 октября 2025